token危机解决?扩散模型数据潜力3倍于自回归,重训480次性能仍攀升

token危机解决?扩散模型数据潜力3倍于自回归,重训480次性能仍攀升扩散语言模型(DLMs)是超强的数据学习者。 token 危机终于要不存在了吗? 近日,新加坡国立大学 AI 研究者 Jinjie Ni 及其团队向着解决 token 危机迈出了关键一步。

扩散语言模型(DLMs)是超强的数据学习者。 token 危机终于要不存在了吗? 近日,新加坡国立大学 AI 研究者 Jinjie Ni 及其团队向着解决 token 危机迈出了关键一步。

在这场赛中,Meta 刚刚打出了一记最具冲击力的“王炸”——为年仅 24 岁的 AI 研究员 Matt Deitke,开出高达 2.5 亿美元的薪酬包,刷新行业纪录。

Meta 联合创始人兼首席执行官马克・扎克伯格从 OpenAI、谷歌和苹果等公司挖走了众多顶尖 AI 研究人员,并开出了数亿美元的薪酬,此举震惊了整个科技行业。现在,他正在更多地分享他对超级智能的愿景。

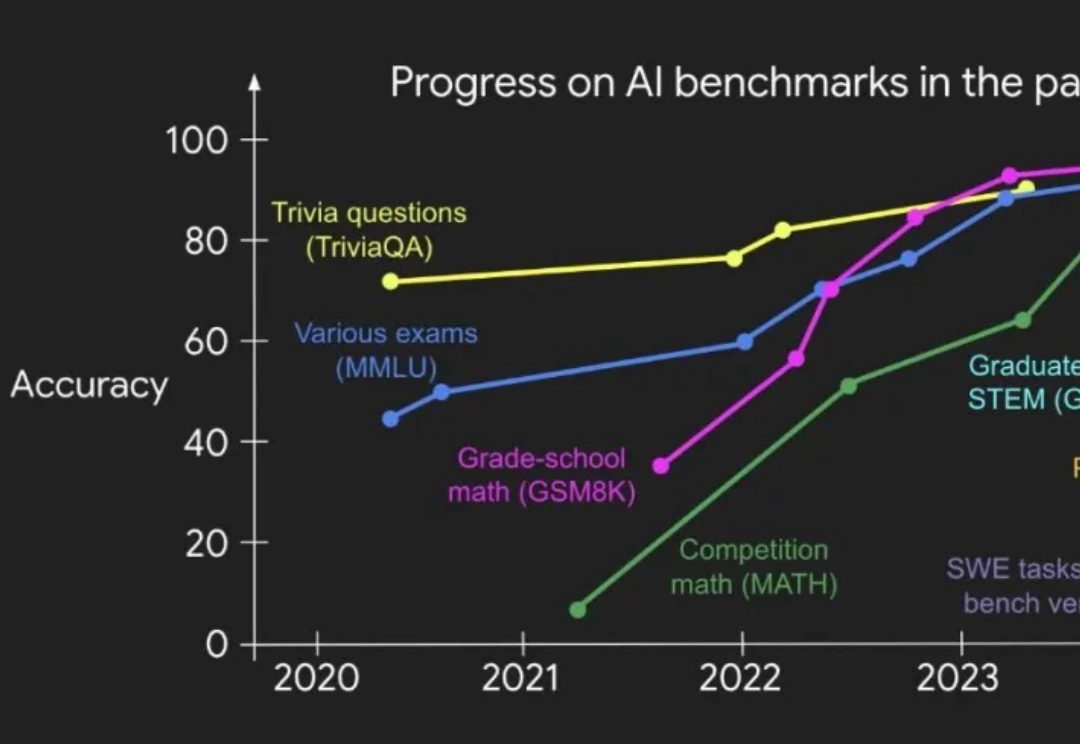

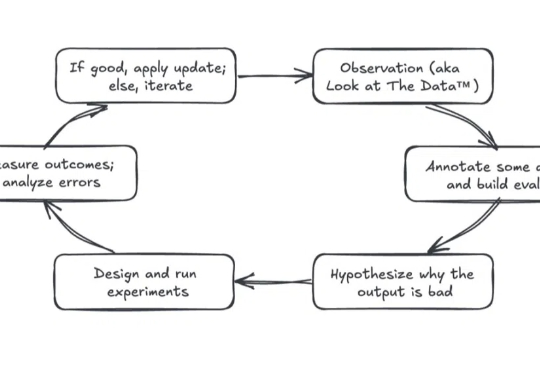

在三个月前,OpenAI 研究员 Shunyu Yao 发表了一篇关于 AI 的下半场的博客引起了广泛讨论。他在博客中指出,AI 研究正在从 “能不能做” 转向 “学得是否有效”,传统的基准测试已经难以衡量 AI 的实际效用,他指出现有的评估方式中,模型被要求独立完成每个任务,然后取平均得分。这种方式忽略了任务之间的连贯性,无法评估模型长期适应能力和更类人的动态学习能力。

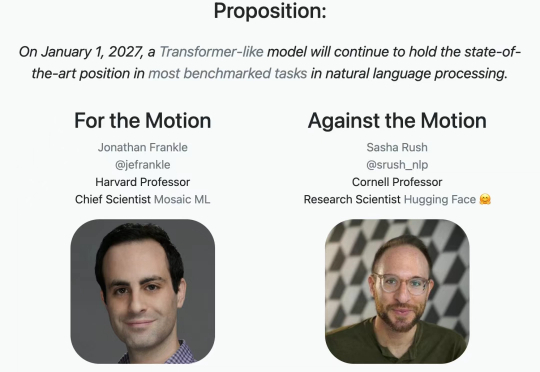

「停止研究 RL 吧,研究者更应该将精力投入到产品开发中,真正推动人工智能大规模发展的关键技术是互联网,而不是像 Transformer 这样的模型架构。」

在长达数周的高强度「挖角」之后,Meta 今天凌晨宣布正式成立超级智能实验室(Meta Superintelligence Labs,简称 MSL)。Meta CEO 马克·扎克伯格在当时时间周一发布的一封内部信中透露,MSL 将整合公司现有的基础 AI 研究(FAIR)、大语言模型开发以及 AI 产品团队,并组建一个专门研发下一代 AI 模型的新实验室。

再一次,Meta「搜刮」了 OpenAI 的成员。The Information 发布了文章,谈到 Meta 再聘四名 OpenAI 研究人员。这离上一次 OpenAI 苏黎世办公室被 Meta 一锅端只隔了短短几天时间。

刚刚,OpenAI 研究员Aidan McLaughlin的一条推文引爆了网友们的关注。

前段时间,OpenAI 研究员姚顺雨发表了一篇主题为「AI 下半场」的博客。其中提到,「接下来,AI 的重点将从解决问题转向定义问题。在这个新时代,评估的重要性将超过训练。我们需要重新思考如何训练 AI 以及如何衡量进展,这可能需要更接近产品经理的思维方式。」(参见《清华学霸、OpenAI 姚顺雨:AI 下半场开战,评估将比训练重要》)

OpenAI 研究员姚顺雨近期发布文章,指出:AI 下半场将聚焦问题定义与评估体系重构。在 AI 发展新阶段,行业需要通过设计更有效的模型评测体系,弥补 AI 能力与真实需求的差距。